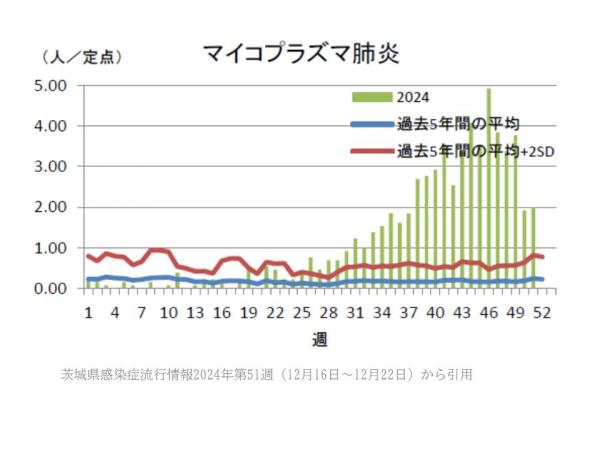

茨城県内の医療機関からの※定点把握の報告によると、令和6年第51週(12月16日から12月22日)のマイコプラズマ肺炎の患者数は、「県内:2.00人」、「つくば保健所管内:4.50人」であり、過去5年間の同時期と比較してかなり多い状況となっており、県内においては、つくば保健所管内が最も多い状況です。マイコプラズマ肺炎の患者数は減少傾向にありますが、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等、現在国内においては様々な感染症が流行しております。特に、乳幼児や高齢者は重症化しやすいため、より注意が必要です。

感染症の流行拡大を防止するためには、市民の皆様のお一人おひとりの日頃からの対策(個人・集団予防)が大きくつながります。日頃の感染症対策(手洗い、咳エチケット、場面に応じたマスクの着用など)を徹底し、感染を予防しましょう。

※定点把握とは、県内医療機関のうち定点として指定した医療機関から患者数の報告を受け、報告のあった定点医療機関数で割り返した数値をもって対象疾患の流行状況を把握する方法をいいます。

感染症流行情報

- 感染症流行情報(週報:茨城県ホームページ)

- 感染症データと医療・健康情報(※NHKホームページ)

※国立感染症研究所が発表したデータに基づいた全国の感染症流行状況が公開されています

マイコプラズマ肺炎とは(厚生労働省ホームページ)

マイコプラズマ肺炎は、「肺炎マイコプラズマ」という細菌に感染することによって起こる呼吸器感染症です。小児や若い人の肺炎の原因としては、比較的多いものの1つです。例年、患者として報告されるもののうち約80%は14歳以下ですが、成人の報告もみられます。マイコプラズマ肺炎は1年を通じてみられ、冬にやや増加する傾向があります。

主な症状

発熱や全身倦怠感(だるさ)、頭痛、痰を伴わない咳などの症状がみられ、咳は少し遅れて始まることもあります。咳は熱が下がった後も長期にわたって(3~4週間)続くことが特徴です。多くの人はマイコプラズマに感染しても気管支炎ですみ、軽い症状が続きますが、一部の人は肺炎となり、重症化することもあります。一般に、小児の方が軽くすむと言われています。

感染経路

患者の咳のしぶきを吸い込んだり、患者と身近で接触したりすることにより感染すると言われています。家庭のほか、学校などの施設内でも感染の伝播がみられます。感染してから発症するまでの潜伏期間は長く、2~3週間くらいとされています。

感染予防

感染経路はかぜやインフルエンザなどと同じですので、日頃の感染症対策(手洗い、うがいなど)を徹底することが大切です。また、患者の咳から感染しますので、咳の症状がある場合には、マスクを着用するなど「場面に応じた咳エチケット」を守ってください。咳が長引きなどの症状がある場合は、医療機関で診察を受けるようにしましょう。

治療方法

※マクロライド系などの抗菌薬(抗生物質)によって治療します。抗菌薬のうちでも、マイコプラズマ肺炎に効果のあるものは、一部に限られています。近年、マイコプラズマ感染症に通常使用される抗菌薬の効かない「耐性菌」が増えてきているとされていますが、耐性菌に感染した場合は他の抗菌薬で治療するなどします。軽症ですむ人が多いですが、重症化した場合には、入院して専門的な治療が行われます。

※細菌のタンパク質合成を阻害し細菌の増殖を抑えることで抗菌作用をあらわす薬

基本的な感染症対策を徹底しましょう