令和5年・6年度まちなか再生事業について

水海道駅周辺地区の現状

水海道は江戸時代から水運のまちとして様々な商売や文化が交わる場として栄え、その後も鉄道の開通や河川にかかる橋の永久橋化などにより、商業都市として発展し、長い間、人々が集まる場であり続けてきました。

水海道駅周辺地区は市域全体の暮らしや発展を支える役割が期待されていますが、大規模集客施設の郊外立地や、高齢化による空き家、空き店舗の増加により、中心市街地のコミュニティとしての魅力が低下しつつあります。

そこで、市は、公共の場を活用した賑わい創出で実績がある株式会社ひらくをまちなか再生プロデューサーに任命し、にぎわい創出の取組を令和5年度、6年度とおこないました。

「まちなか再生事業」とは?

地域総合整備財団(ふるさと財団)からの補助を受けまちづくりの専門家とともに官民連携でまちなかのにぎわいづくりにとりくむ事業です。常総市は令和5年度に続き令和6年度も補助が採択されました。今年も,まちなか再生プロデューサーの染谷氏(株式会社ひらく代表取締役)と共に,官民連携で取り組んでいきます。

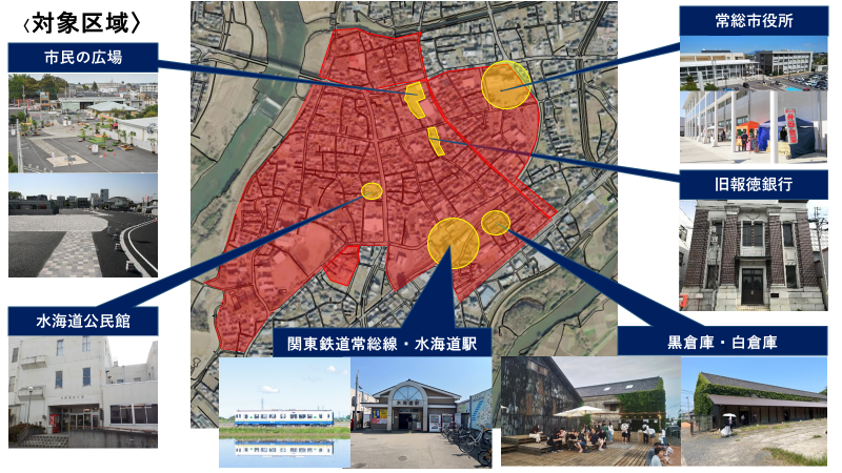

対象エリアは?

水海道駅周辺から市役所本庁舎までを含む水海道駅周辺エリアが対象エリアです。エリア内には、旧報徳銀行や二水会館などのの地域資源が多数立地しています。

令和5年度の取組について

- 市民の広場や旧報徳銀行といったエリア内の公共施設の活用をテーマとしたイベントを開催しました。

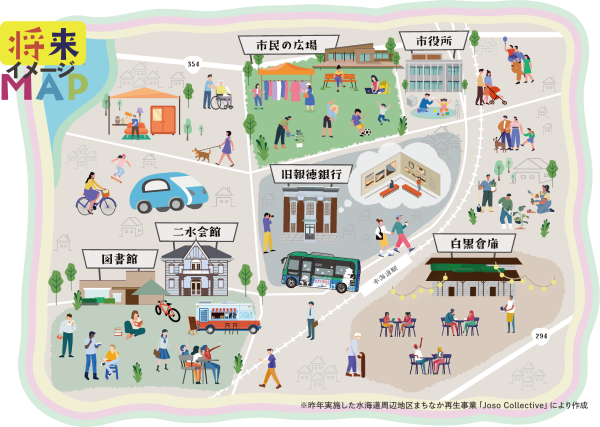

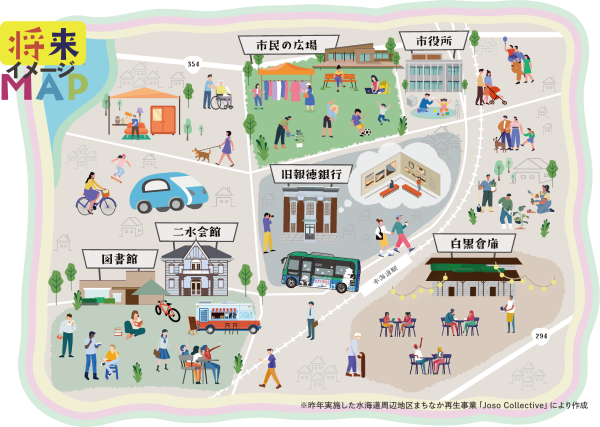

- まちなかの課題を整理し,水海道将来イメージMAPとまちづくりビジョン「多様な人・活動・魅力が集積し実現できるまち」を提案しました。

- 詳細は、まちなか再生事業令和5年度事業報告をご覧ください。

令和6年度の取組について

「多様な人・活動・魅力が集積し実現できるまち」の実現へ向け、以下の事業を行いました。

1.まちなかの施設を活用した市民参加型活動の実施

水海道公民館や市役所などで、「絵本交換コーナー」、「まちじゅうライブラリー」を実施し、本を仲介とする市民同士のゆるやかなコミュニケーションの場の形成を実施しました。

2.市民の広場や二水会館などエリア内の公共施設/公共空間を活用した企画・運営の実施

- 水海道エリアに立地する県立水海道第一高等学校との共催により、市の歴史的建造物である「二水会館」を高校生のたまり場づくりとして活用する社会実験を実施しました。

- 市民の広場や白倉庫では11月16日にエリア内周遊イベントを開催いたしました。

3.移転後の水海道公民館や耐震工事後の旧報徳銀行をはじめとした公共施設の利活用についての連続ワークショップ

市では、子育てしやすい環境の整備と子どもから高齢者まで多世代の交流が生まれる水海道まちなかエリアを目指して、公共施設、公園および道路などの改修または移転整備を検討しています。

整備後の施設や公共空間などで、市民の皆様が整備してほしいこと、今後やってみたいことなどを話し合うワークショップを実施しました。

ワークショップについて

第1回「集まりたくなるまちなかを考える」

9月6日/7日 場所:水海道公民館 ※終了しました

→第1回目の様子はこちらをご覧ください。

第2回「地域資源(ひと、もの、こと)を使って自分たちができること、やってみたいことを考える」

10月4日/5日 場所:水海道公民館 ※終了しました

→第2回目の様子はこちらをご覧ください。

第3回「まちなか再生ミーティング」

11月16日 場所:水海道公民館 ※終了しました

→第3回目の様子はこちらをご覧ください。

4.まちなかの過去・現在・未来を伝えるメディアの整備

市民参加型のまちあるきMAPを作成し、まちの歴史を伝える新しいメディアづくりに取組みました。

「水海道フォトさんぽ」あなたの撮影した写真が水海道のまちあるきMAPに載るかも!?

※終了しました

また、水海道の魅力を再発見する「meets」を発行しました。

詳細はこちらをご覧ください。

5.常総市各種施策との連携

「子どもまんなかまちづくり常総」の実現へ向け,以下のイベントの実施の共催、後援をいたしました。

10月20日 じょうそうmamaまるしぇ 「街づくりに関するセッションを行います」

12月1日 じょうそうmamaまるしぇ 「ママのための防災」

6.みんなの声をあつめてつくった水海道のまちづくりMAPについて

連続ワークショップを通じて集めた市民の意見をまとめました。

今後も市では、市民が協働するまちづくりを目指し、ワークショップや情報発信などを行っていきます。

株式会社ひらくとは

株式会社ひらくは、日本出版販売株式会社の子会社であり、文喫事業・プロデュース事業・公共プレイス企画事業を通じて、生活者起点での豊かな場と時間の提供を行っています。2019年あすなろの里にて、「本のある場所」づくりを通して、プロデュース・運営サポート等を行い、90人以上が参加した公民連携のキャンプイベント「森の生活」を実施しました。

地域総合整備財団(ふるさと財団)とは

地域総合整備財団(ふるさと財団)は、地域における民間能力の活用、民間部門の支援策として考え出され、昭和63年12月21日、自治大臣(現: 総務大臣)及び大蔵大臣(現: 財務大臣)の許可を得て、都道府県、政令指定都市の出捐による財団法人として発足しました。

当財団は、地方自治の充実強化のため、地方公共団体との緊密な連携の下に、民間能力を活用した地域の総合的な振興及び整備に資する業務を行うとともに、地方公共団体が実施する長期資金の融資業務を支援することにより、地域における民間事業活動等の積極的展開を図り、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与することを目的としています。